誤解を恐れずに言うなら「世界を知ってサバイバル」するコミュニティ、それがキャンプ・ギガジンです!(ばばーん)

順に説明していくと、まず「世界を知る」という1つめの部分、これは今のGIGAZINEに掲載されている日々のニュースそのものをベースとしています。現在のGIGAZINEに掲載されている平日のニュースや情報はほぼすべて編集長である私が選んでおり、私の考え方や思想を体現しています。10年以上前までのインターネットであれば、情報自体の解釈については全面的に受け手である読者が判断すべきもの、と私は決めていました。それぞれのニュースや情報についてどのように捉えるべきかというのは受け手の自由である、と。

一方で10周年記念本はそれよりももう一歩踏み込んでおり、それらの積み重ねられた知見から「今後どうなるのか」という解釈を記したものでした。個人的な未来予想を集めたものですが、未来予想自体が未来を造っているという側面もあります。この解釈はいわば「物語」「フィクション」であり、どういう物語が語られているのか?という部分が大部分の読者の期待するものだったようです。2010年前後時点では斬新でしたが、14年以上が経過している現時点では当然ですが古びています。

そのため、「世界を知る」ための知識や情報だけで無く、それらを編集長である私はどのように解釈しているのか?という部分について表に出していく必要がある、と考えるようになりました。基本的には知的好奇心に基づいているのですが、編集部における記事作成リソースに限界があるため、すべての掲載すべき情報をGIGAZINEに載せ切れていないためです。日々の「ヘッドライン」はその隙間を埋めるためのものであり、大体半分以上が編集長の集めてきたものとなっています。

日々のそういった活動で実感してきているのが、以前と違って今のインターネットは情報が飽和しており、「どのようにして情報を取捨選択するのか」というレベルはとうの昔に超え、いまや「玉石混淆の情報をどのようにしてきちんと役立つ知識に昇華させるか」という領域になっています。もっとはっきり言うと、以前よりも「知識」の価値が高まっているということです。それも、最新状態にアップデートされた知識です。GIGAZINEをはじめとするさまざまなニュースや情報を日々追っかけている読者であれば勘付いていると思いますが、単なる「受け手」としての活動にはもう限界がきています。

それが2番目の要素、「サバイバル」へとつながります。

結局のところ、既存の知識というのはがんばれば何となく得ることはできるものの、その知識を自分の人生においてどのようにして活用し、実践していくのか。ここに1つの大きな壁が存在していると考えています。

例えば「Googleが検索を独占しているのは不健全である」というのは確定していると言っても過言ではないのですが、だったら我々はどうすべきなのか?SNSがフィルターバブルどころではなく、アルゴリズムによってどんどん思想自体を歪めていくことに対して、ではどういう接し方を心がけていくべきなのか?もしくは、20世紀末のような感じで希望のある社会では無くなっている日本語圏において、どうすれば安心・安全・快適に暮らしていけるのか?どのパターンでも共通しているのは、「問題があるのはわかるが、では自分はどうすればいいのか?」という部分が欠けていることです。

基本的な判断基準としての「サバイバル」とは、究極的には「生」と「死」です。その判断を押し進めていった結果が「生」であればOK。逆にその判断を押し進めていった結果が「死」であればアウト。「知識」と「実践」の組み合わせにおいて、この生死のバランスを考慮することが大前提になるわけです。「その生死の判断自体が価値観に応じて違ってくるのではないか?」という指摘はまさにその通りで、誤解を恐れずに言うなら、その価値観を同じくするための場が「コミュニティ」となります。集団では無く、あくまでも「場」です。地理的な意味での場所と同じで、インターネット上の「場」としてのコミュニティになります。

コミュニティというのはいくつも既存のものが存在しますが、それらとは一線を画する次世代のコミュニティを構築していくのが、私たちキャンプ・ギガジンの目的となります。先ほどの「サバイバル」の中には、キャンプ・ギガジン自体の存続も含まれていますし、我々以外の「外」にある次のコミュニティたちも同様です。コミュニティとしての永続性、冗談抜きで、本当に「永遠」を具現化すること。いわゆる「コミュニティの一生」みたいな感じで「栄枯盛衰」があるのはよくないと考えます。先ほどの「生」と「死」の判断で言えば、コミュニティの死は絶対に避けるべき事です。私がこれまで長くインターネット上で様々なコミュニティを見てきて思うのは、コミュニティの死とは「メンバーがゼロになること」です。血族の概念で言えば「血が絶える」ことと同じでしょう。なので、人数が減ったり増えたりすること自体は短期的には問題ではなく、「減る時期もあれば増える時期もある、ただし長期的に減り続けると死んでしまうので、基本的にはどんどん増やすべき」という感じになります。かといって増やすこと自体が目的となるのはおかしい。

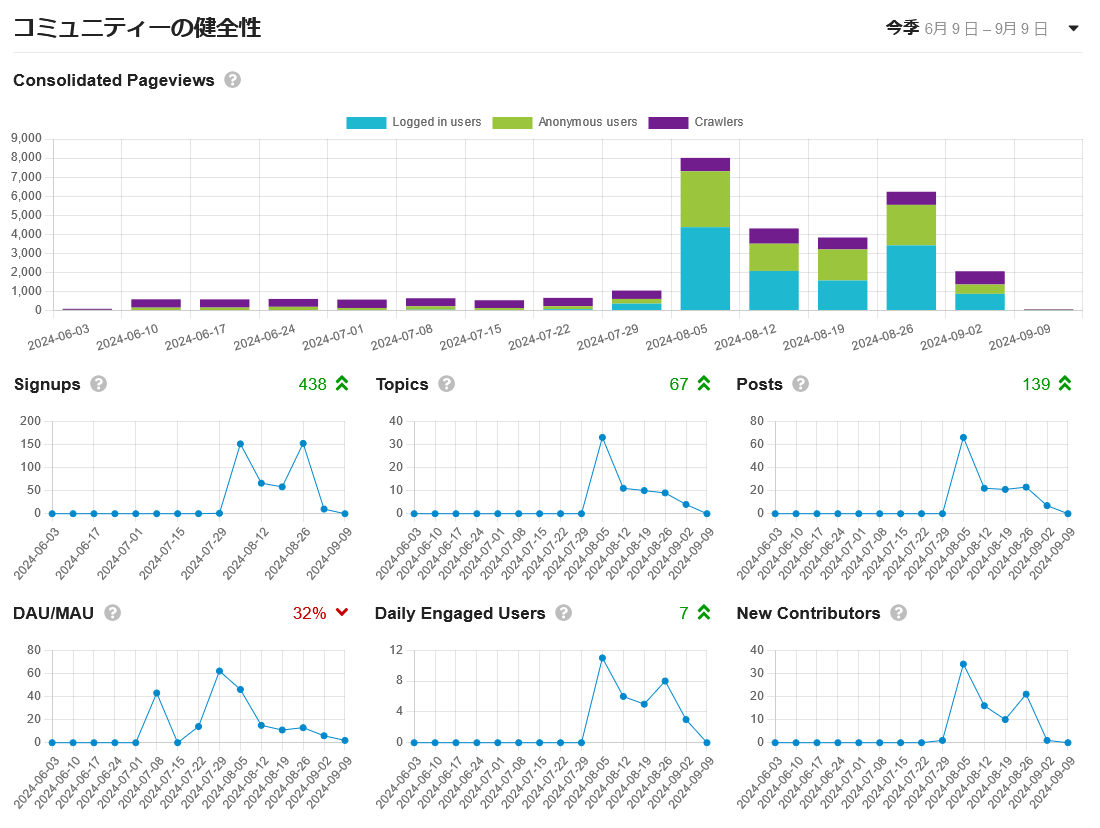

実際に30日経過時点での我々のコミュニティの現状を見てみましょう。

大体現状がどんな感じなのかザックリとわかるはず。ユーザー数は438人。トピックは67本。投稿数は139本、という数値が出てます。正直、過去の他のコミュニティを運営してきた経験から見て、最初の時点ではユーザー数が多くて50~100人前後で始まるだろうという予測でした。次回のコミュニティへの人員追加は年末年始のプレゼント記事のアンケートを予定しており、その次の2025年にはベータから正式版へ移行させることにしています。

次回はさらにコミュニティの必要性についてもうちょい詳しく。

前:GIGAZINEのパワーの根源である「GIGAZINE読者のチカラ」

次:Googleの広告に関する欺瞞について、なぜ迷惑広告・詐欺広告が表示されるのかをGoogleは無視しているので怒りしか無い